„Man ist schnell tot und hat später keine Probleme mit diesem Umstand, aber der Umgang mit dem Tod der anderen ist keine leichte Sache und ist quälend und mit Schmerz verbunden“, sagte Gunther Wawrik einmal in einem seiner stets gut besuchten Vorträge. Und er hätte wahrscheinlich noch viel mehr zu sagen gehabt, doch jetzt ist er selbst tot, und es heißt Abschied nehmen vom zweifach mit dem Österreichischen Bauherrenpreis ausgezeichneten Architekten. Am Tod fand er persönlich nichts Schlimmes, hatte er sich doch bei einem seiner Hauptwerke – der Aussegnungshalle im bayerischen Gräfelfing – intensiv damit auseinandergesetzt. Das aus vier Aufbahrungshäusern, einem Zwischenhof, einem Arkadengang und zwei Brücken über einen Seerosenteich konzipierte Ensemble für den ewigen Abschied nimmt antike Rituale auf und entlässt den Verstorbenen über das Wasser ins Licht. Schöner kann man fast nicht begraben werden.

Architektur aus Leidenschaft

Gunther Wawrik 1930–2023

Er selbst war noch ein Architekt der alten Schule, wenn man so will: 1930 in Salzburg geboren und mit Blick auf Stadt und Gaisberg aufgewachsen, ließ er sich die Möglichkeit, zwischen Realgymnasium und Architekturstudium an der TU Wien ein Praxisjahr als Maurer und Zimmermann einzulegen, nicht entgehen. Viele Jahre waren er und Hans Puchhammer Büropartner und Weggefährten, bis Wawrik 1980 sein eigenes Büro eröffnete. Während Puchhammer, mit dem er zusammen Ende der 1960er-Jahre die Terrassenhäuser Goldtruhe in Brunn am Gebirge baute, in Wien Professor für Hochbau war, lehrte Wawrik an der Fachhochschule in München und hatte eine besondere Gabe, die Studenten immer wieder zu inspirieren und für die vergnügliche Seite der Architektur zu begeistern, auch wenn man diese nach seinen eigenen Worten „nur in homöopathischen Dosen feststellen kann“.

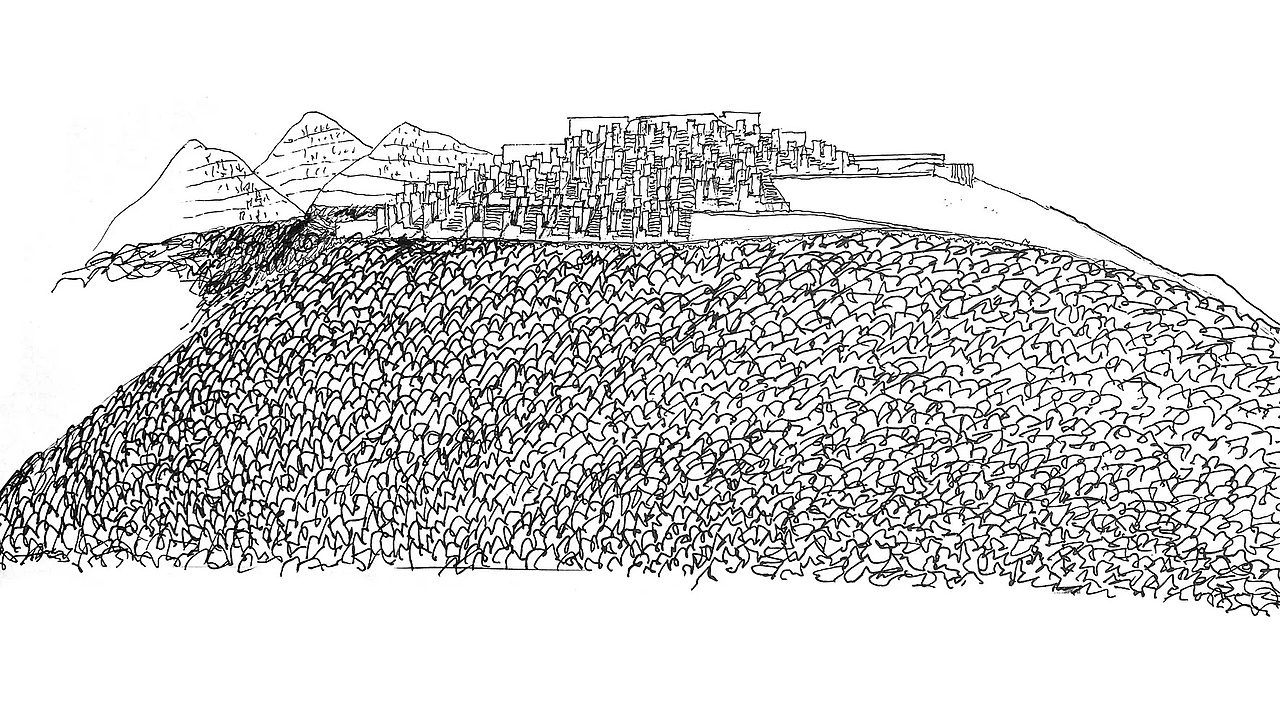

Was ihn zeitlebens nie losgelassen hat, war der Blick auf Salzburg, der sich im Laufe der Jahrzehnte, bis Wawrik sich in seinen letzten Lebensjahren in sein Haus am Fuße des Gaisbergs zurückzog, stark verändert hatte. Der architektonische Wildwuchs war ihm ein Dorn im Auge, erinnerte er sich doch gerne an seine Kindheit, wo das Salzburger Becken noch vergleichsweise jungfräulich und leer war. Seine gegensätzlichen Gedanken und experimentellen Ideen dazu äußerte er in seinem durchaus kritischen Buch „Die Bergstadt“, das 2020 erschien. „Ich gehöre zu einer Minderheit, die glaubt, dass eine Stadt eine aus der Topografie entwickelte Eigenart hat und damit auch aus ihrer Topografie heraus räumlich entwickelt werden muss. Städtebauliche Fehler können im Gegensatz zu architektonischen Fehlern nur schwer korrigiert werden.“ Und doch frönte er bis zuletzt einer Leichtigkeit, die ihn zum „Bastler“ mit großem Respekt gegenüber Vorhandenem und einer Feinsinnigkeit gegenüber den Bedürfnissen der Architektur – ein faszinierendes Spiel mit architektonischen Möglichkeiten, die oft ohne Ergebnis blieben – und ihn als Denker und Visionär so faszinierend machten.

Der Artikel als PDF