Daten, Algorithmen und Sensoren – das sind die Zutaten, aus denen ein „digitaler Zwilling“ besteht. Der andere, analoge Teil des Bruderpaares ist das identische Gebäude. So wie es im digitalen Raum geplant ist, wird es in der Wirklichkeit im Wortsinn „realisiert“. Gut, werden Sie sagen, das gibt es schon seit einiger Zeit, dass Gebäude dreidimensional mithilfe eines CAD-Programms entwickelt werden. Doch es gibt entscheidende Unterschiede zum einfachen CAD- oder 3D-Modell. Ein digitaler Zwilling ist mit dem realen Gebäude vernetzt und spiegelt somit dessen Istzustand virtuell wider.

Die Bereitstellung von aktuellen und transparenten Daten ist eine der größten Herausforderungen der Verantwortlichen im Gebäude- und Facility-Management, meint Florian Danner, Partner beim Bauherrenberater M.O.O.CON. Bei der Übergabe von Bau- und Sanierungsprojekten komme es immer wieder zum Datenverlust, die nötigen Gebäude-, Nutzer- und Betriebsdaten seien oft unvollständig, falsch oder nicht vorhanden. Mit dem digitalen Zwilling hingegen ist ein durchgängiger Datenaufbau von der Planung über die Errichtung, den Betrieb bis hin zum Abriss möglich.

Um diese Daten aktuell zu halten, muss das Gebäude systematisch und automatisiert überwacht werden. Sensoren liefern permanent Informationen, die in einer cloudbasierten Plattform zusammengeführt werden, das Gebäude in Echtzeit simulieren und den aktuellen Zustand des Gebäudes dokumentieren. So können etwa Wartungs- oder Reparaturarbeiten rechtzeitig veranlasst werden.

Digital Twin: Der Schlüssel zur effizienten Realisierung

Die Bereitstellung von aktuellen Daten ist eine der größten Herausforderungen im Gebäude- und Facility-Management. Mithilfe des digitalen Zwillings können Gebäude automatisiert überwacht werden.

Master-Asset-Datenbank

Der Einsatz eines digitalen Zwillings war auch für das Krankenhausbauprojekt Glasblokkene Trinn 2 in Bergen, Norwegen, von entscheidender Bedeutung. Als größtes Bauprojekt in der Region Bergen seit fast 40 Jahren benötigte das Projekt eine Lösung, die die riesige Menge an Gebäudedaten an einem Ort zentral speichert. Der Kunde, Healthcare Bergen, wollte zudem ein offenes System, damit andere Softwarelösungen ebenfalls auf die Daten innerhalb der Datenbank zugreifen und diese ergänzen können. Das Projektteam entschied sich für dRofus, eine Lösung der Nemetschek Group, die alle erforderlichen Funktionen für die Verbindung verschiedener Systeme und einen datenorientierten Ansatz für einen digitalen Zwilling bietet.

Anders als andere Planungstools am Markt wurde dRofus im direkten Auftrag öffentlicher Gebäudeinhaber entwickelt. Die zentralen Funktionen der Software sind die Erfassung von Kundenanforderungen (EIR), die Validierung von Designlösungen (BIM) im Abgleich mit Kundenanforderungen, die Verwaltung von öffentlichen Standards und die Equipmentplanung. Modelldaten aus diesem Bereich werden zusammen mit Planungsdaten, nicht-geometrischen Daten und Dokumenten in einer zentralisierten Datenbank erhoben, die allen Projektanwendern über den dRofus-Desktop-Klienten und über Web zugänglich ist. Das gesamte Krankenhausprojekt wird als Master-Asset-Datenbank für alle Disziplinen und Modelle erstellt. Diese ist immer auf dem neuesten Stand und liefert die erforderliche Dokumentation für jedes Modell. Die Kombination eines cloudbasierten, zentralen Datenarchivs bildet den roten Faden für alle Daten im gesamten Projekt. Die Echtzeitdaten, die zukünftig generiert werden, schaffen auch große Vorteile für die Betriebs- und Verwaltungsphase.

Gebäudemanagement im Bestand

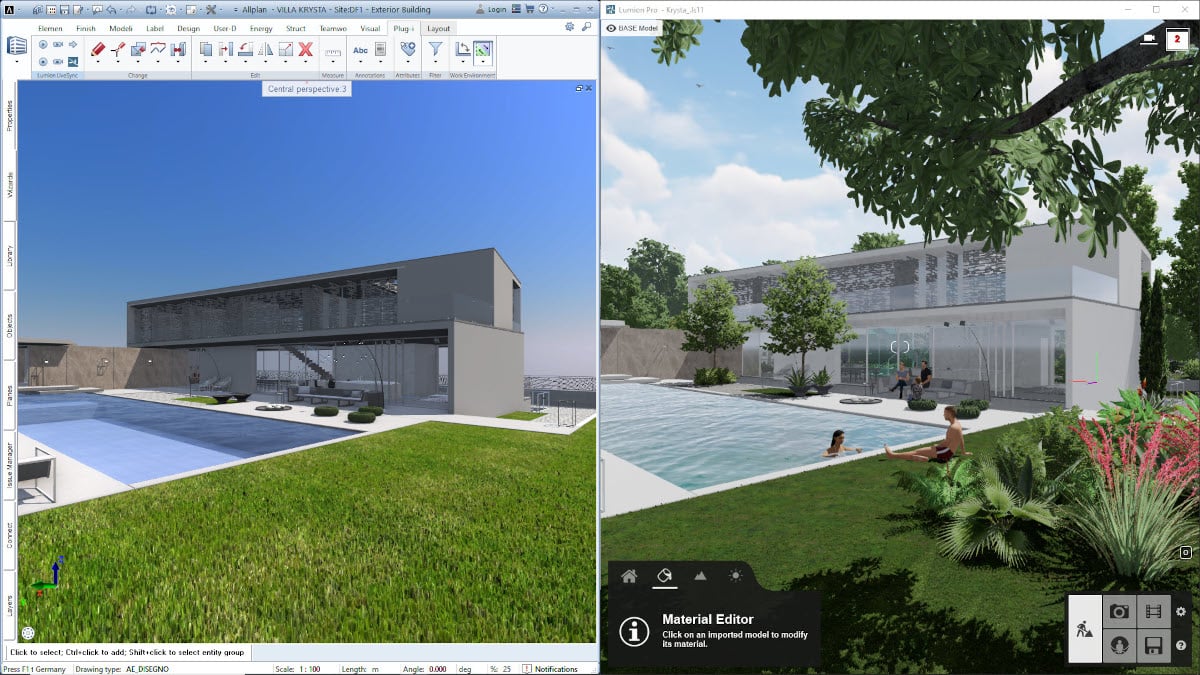

Nicht nur für die Planung von Neubauten eignet sich der digitale Zwilling, sondern auch für ein verbessertes Gebäudemanagement im Bestand. Der digitale Zwilling maximiert die Vorteile von BIM (Building Information Modeling), indem er das Modell aus der Planung oder Ausführung zur Erstellung eines dynamischen Betriebsmodells des Gebäudes weiterverwendet. Zur Erstellung präziser 3D-BIM-Modelle bietet beispielsweise Allplan eine Plattform für den digitalen Zwilling. Durch die mitgelieferten openBIM-Schnittstellen können schnell, einfach und präzise 3D-Modelle erstellt und mit Fachplanern und Bauwerksnutzern ausgetauscht werden. Die Geometrie eines Gebäudes wird mithilfe von Laserscannern erfasst. Mit einer Punktwolke kann dann eine BIM-Modellierung durchgeführt werden. Durch den Import der aus den Punktwolken abgeleiteten Geometrie können Planer oder Facility-Manager räumliche Informationen schnell erfassen und in das Modell integrieren. Nach der Fertigstellung kann eine openBIM-Plattform wie Allplan BIMplus verwendet werden, um diese Informationen gemeinsam zu teilen und mit unterschiedlichen Softwareprogrammen zu nutzen.

Informationen

nemetschek.com

allplan.com

Der Artikel als PDF